쉽게 잠들지 못하고, 편치 않은 마음으로 피곤한 몸을 이끌고 강제로 잠 속으로 도피했다가 결국 현실로 퇴짜를 맞는 일이 연일 반복된다.

이럴 때 보통 잠은 2시간 정도 이어지고 나머지는 새벽 내내 깨어 있거나 다시 강제로 잠을 청하기 일쑤다. 경험상 내키지 않더라도 다시 자는 게 다음 날 기분이나 몸 상태에 좋기는 하다. 하지만 그런 날은 별일이 없는데도 습관적으로 깨서 가능한 경우다.

새벽 내내 무겁게 짓눌리는 감각에 시달리며 동이 트기를 인내심 있게 기다릴 때는 전날 밤 사소하거나 크게 어떤 사건이 있었기 때문이다. 이럴 때 새벽의 고요함과 곤히 잠든 이들의 고른 숨소리는 더 이상 평온과 안심을 갖다주지 않고, 바윗돌처럼 온 신경을 하나하나 지그시 짓누르는 중력처럼 느껴진다. 해가 뜰 때까지 인내심 있게 기다리는 것만이 유일한 구원이자 탈출이다.

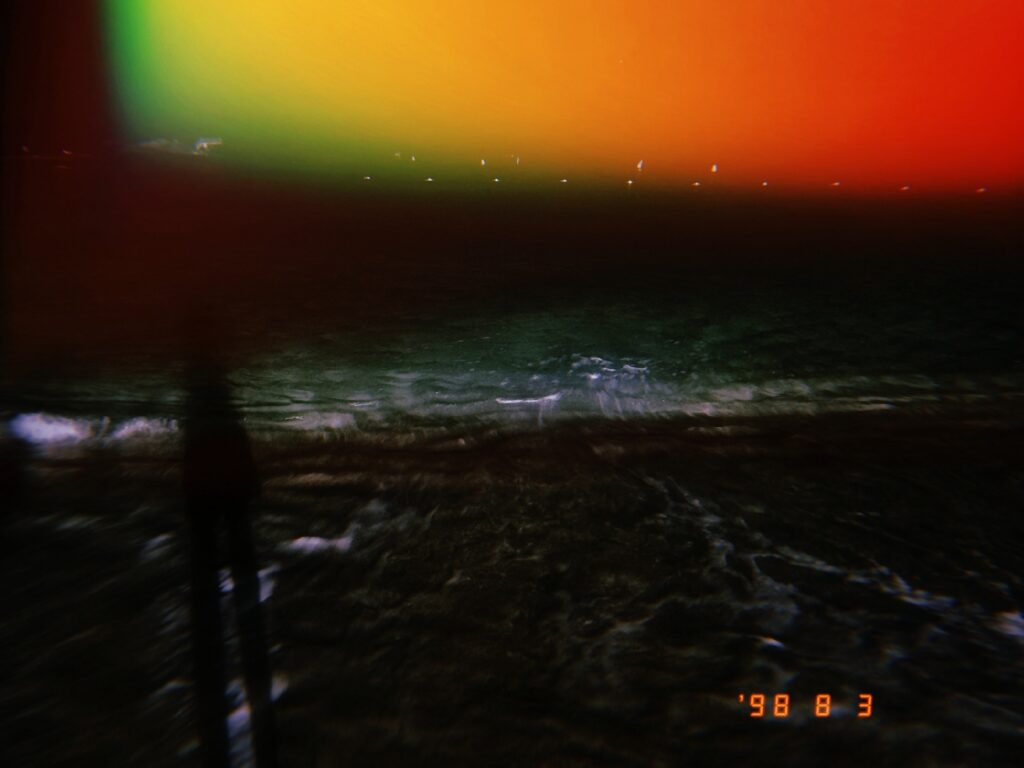

새벽은 온갖 잡념에 잠기기 가장 좋은 시간대다. 낮이나 밤에 떠올리지 못한 생각과 깨달음이 불쑥 고개를 드러내며 머릿속에서 소란스러운 토론의 장을 만든다. 긴 기다림 이후 맞이하는 일출의 가치를 결정하는 건 이때다. 생각들은 물속에 잠긴 채 말하는 것처럼 뭉개진 발음으로 들리지만 음역의 높낮이와 파동으로 추측해 대략 어떤 대화가 이뤄지는지 짐작할 수 있다. 달빛이 비치는 수면은 여전히 잔잔하고 물속만 요란하다. 해가 뜨고 나서야 수면에 떠오른 것을 확인해 어떤 비밀스러운 일이 벌어졌는지 알 수 있다. 때에 따라 죽은 물고기 떼가 떠오를 때도 있고 생존의 증거 같은 윤슬만 비추는 때도 있다.

그간 여러 실험을 해 본 결과, 휴대폰만 쥐고 멍하니 아무 생각 없이 화면을 들여다본 채 눈을 사로잡는 것들에 감각을 내던지는 것보단 무엇이든 쓰거나 전날 끝내지 못한 일에 사로잡혀 시간을 까먹는 게 차라리 나았다. 최선의 방법은 쓰는 것인데, 과정이 순탄치 않다. 예상치 못한 심연이나 생각보다 더 깊은 우물을 마주할 수 있어 위험하면서도 기대 밖의 환희나 실마리가 풀리길 염원하던 골칫거리의 끝자락을 마주하는 환희가 따르기 때문이다. 일단 쓰기로 마음먹는 데 결심하는 것이 힘들 뿐, 시작하고 나면 과정에서는 미로를 헤매듯 어지러우면서도 어디로 향해도 상관없다는 자유로움 덕분에 잠시나마 새벽의 중압감 속에서 해방감을 맛볼 수 있다.

지금 나는 머리에 압박 밴드를 감싼 듯한 은은한 두통에서 오는 불쾌감에 시달리며 이 글을 끝낼 결심을 세운 상태다. 이 글을 촉발한 사건의 크고 작음은 상관없다. 내게 중요한 건 크고 작은 사건에 전부 뜻이 있다는 것이다. 피곤하게 사는 것일 수도 있다. 이미 꼬인 전선이 전혀 다른 영역에 침투해 잘 정리돼 있던 것들까지 흩트리는 건 막을 수 없다. 모든 전선은 각자의 역할이 있고 쓰다 보면 어지럽혀지고 서로 엉키기 마련이다. 다만 모든 게 꼬여 수습 불가능의 상태가 될 때까지 손 놓고 지켜보기보단 그 전에 나서서 덜 엉키도록 사전 예방 작업을 해놓는 게 낫다.

누구나 그럴 때가 있지 않나, 오랜만에 더할 나위 없이 좋은 하루를 보낸 뒤 댐의 수문이 열린 것처럼 공허함이 밀려 들어와 온몸과 마음이 잠식될 때가. 오래 잠들어 있던 감정의 폐에 사람의 손길이 거의 닿지 않은 곳의 산들바람이 규칙적으로 들어왔다가 나가며 간혹 흩날리는 꽃가루와 풀잎 조각조차도 기분 좋은 간지러움처럼 느껴져 아기처럼 웃게 될 때 말이다. 내 것이 아니라고 여겨 손도 뻗지 않았던 탐스러운 열매를 조심스레 깨물고 그 맛의 신선한 달콤함에 눈물까지 흘리기도 한다.

그런데 그 모든 현실이 한순간에 꿈결처럼 닿을 수 없이 먼 곳으로 멀어지고 어느 순간 나는 허공에 휘날리다 아무 곳에나 안착하는 쓰레기 봉지처럼 익숙한 고독과 외로움 속으로 추락한다. 조금 전까지 손바닥에서 뜨겁게 들썩거리던 삶의 심장은 차갑게 식어 돌이 돼 있다. 묵직하면서도 차갑고 딱딱한, 한때 살아 숨 쉬던 심장이었던 그것은 이제 내 손안에서 제명을 다한 듯 보인다. 어쩌면 원래 있어야 할 곳으로 돌아간 것일지도 모른다.

혼란이 썰물처럼 밀려오고 입은 물속에서 숨쉬기 위해 애쓰는 사람의 입술 사이로 쉴 새 없이 빠져나오는 기포처럼 말을 쏟아낸다. 말이 말을 낳고, 또 다른 말을 낳고, 결국 죄를 낳는다. 감당할 수 없는 말 포화 상태가 된다. 이해할 수 없는 말들이 민들레 홀씨처럼 사방에 안착하고 주변의 잡초를 집어삼키며 저마다 괴이한 모양으로 싹을 틔운다. 가장 빨리 자라나는 것은 가시를 품고 벼르고 있었다는 듯 선한 사람을 해친다. 당혹감이 드리운 선한 사람은 재빨리 그곳을 벗어난다. 가시는 여전히 서늘한 겨울 하늘을 닮았고 선한 사람이 외마디 비명과 함께 남긴 입김은 가시가 돋은 줄기에 이슬을 맺히다 바싹 메마른 땅을 잠깐 적시고 사라진다.

선한 당신은 저만치 떨어진 양귀비밭에서 꽃을 꺾어 잎사귀로 다발을 엮는다. 태양의 아지랑이처럼 붉게 핀 꽃밭 위에 선 당신의 손끝에서는 꽃이 자라난다. 모가지가 꺾인 꽃들의 새 얼굴이 태양을 향해 어지럽게 춤을 추며 솟아오른다. 선한 당신, 아무 악의도 없는 손짓으로 유려하게 순진무구한 꽃밭의 생명을 지배한다. 전생을 가진 가시에서 붉은 피 같은 진액이 흘러내린다.

당신은 또 양귀비밭에 갈 것이다. 가시가 돋은 이 척박한 땅을 지나 그곳에 다다를 것이다.

선한 당신, 안타까운 당신. 평생에 걸쳐 양귀비를 꺾고 엮기 위해 이곳을 지나치며 단말마의 비명을 지르다 침묵을 선택할 당신. 그때도 다 헐어버린 손끝의 마법이 계속됐으면 좋겠다, 고 염원하는 가시들의 고요 속 노래가 안개 속 갇혀 울려 퍼진다.